Vol.6

博報堂/コピーライター

谷脇 太郎

あの人のノート、いったい何が書かれているのだろう? 世を騒がせるクリエイターの思考法をのぞき見したい。第6回は、カンヌライオンズ2023でゴールドを受賞してドイツから凱旋したコピーライター、谷脇太郎さんに本誌編集長の安達が話を聞きました!

ノートと心中しているタイプです。

ドイツで所属していたチームの

プロジェクトがカンヌゴールドに!

―最近帰国されたとか。

ドイツの「Serviceplan」という、博報堂の業務提携先に1年半ほどいました。ミュンヘンが本社の広告会社で、「イノベーションチーム」という部署に半分赴任、半分留学で行かせてもらったんです。もともと海外に行きたい、海外で働いてみたいとずっと言い続けてきたので、担当の方が選んでくれたのではないかと。

―イノベーションチームというのがあるんですか。

先端テクノロジー的な意味の「イノベーション」ではなく、誰も考えたことのない「イノベーティブなアイデア」を考えて実装しよう、というチームです。使命はシンプルで、カンヌライオンズ(以下:カンヌ)等の広告賞を獲ること。海外クライアントのピッチに呼ばれるためには、会社のクリエイティビティの高さを証明し続ける必要がある。アワードを獲ることでグローバルビジネスの土俵に上がる、そのためのプロジェクトチームです。今年、カンヌのデザイン部門でゴールドをいただき、なんとか目標を達成できました。

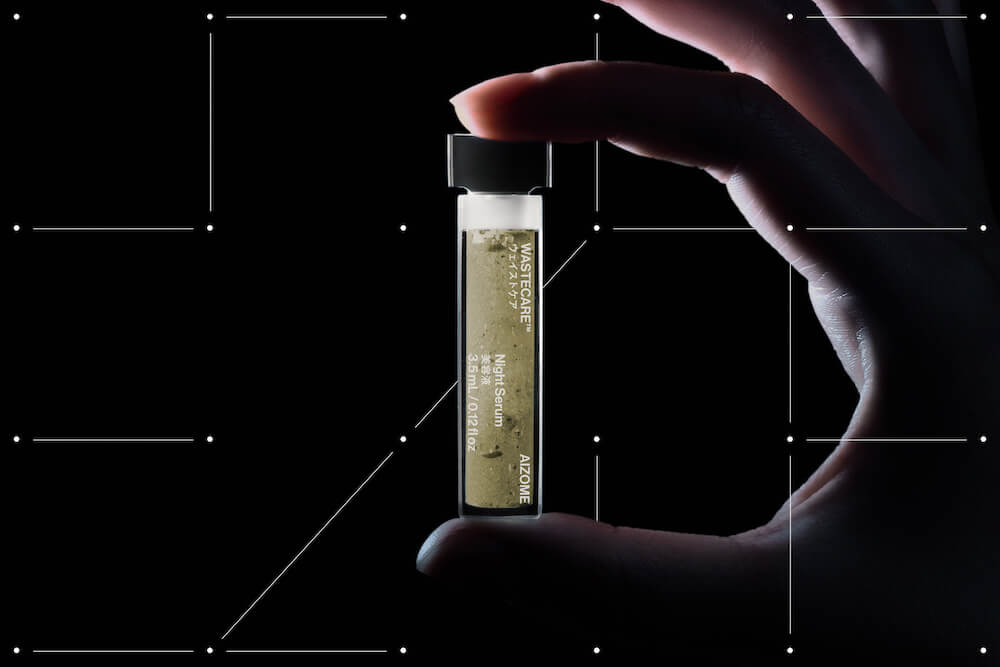

これが受賞した「AIZOME WASTECARE™」です。

―そっと触りたくなるような美しく繊細なデザインです。

いえ、ガシガシ触ってください。穴が開いても、中の棒が折れても、それは本望なんです。「サステナブル」がチームのミッションだったので、パッケージも段ボールで、外装はなし。シッピングの間に汚れていきながら手元に届くことをよしとしています。商品は、藍染で出る廃水でできた美容液。天然由来の原材料しか使っていないので、廃水は無害どころか、藍染と同様の薬用成分が混じっていたんです。「飲んでも安全」というPRだと使い古されているので、よりイノベーティブなアイデアを求められていて、最終的に廃水そのものをスキンケア用品に変える、という企画に行き着きました。

―すごく実施が難しいプロジェクトですよね。プロダクトはただでさえハードルがいろいろとあるし、時間もかかる。とくにどこが苦労したポイントですか?

苦労したことは数えきれません。廃水の安全性、美容成分の効果の検証のため、様々な機関にサンプルを渡して研究結果を出す必要がありました。発売するとなっても、国によって法律上販売できないこともある。実際、日本ではすぐには難しいことがわかりました。

それからこれは文化の違いかもしれないのですが、ものづくりのうえで「こうやってね」と頼んだことが、日本のようにちゃんと「こう」されてこないこともありました。適当な人がいたり、言語を介するうちに伝言ゲームのように内容が伝わらなかったり。クオリティも低ければ納期にも上がってこないということが何度もあり、ローンチが数ヶ月遅れました。

―所属先としてもアワードを獲ることに力を入れているのでしょうか。

そうです。アワードの獲得がピッチに呼ばれることにつながり、新規アカウントの開拓になる。売り上げに直結するものであるというマインドが日本よりも強く、クリエイティブ職の人間にとってはすばらしい環境でした。

コピーライターとして赴任したのですが、グローバルで「コピーライター」というと日本より仕事の幅が広くなります。CMプランナー、アクティベーションプランナーといった役割も担う。ときにはプレミアで映像編集もするし、シネマ4Dで3Dモデリングをすることもある。本当に様々な経験をさせてもらいました。

―チームの活動におけるポイントはなんですか?

チームで「one-linability」と言っていました。要は、一言“ワンライン”で言えるか。日本でもそれは言われることですが、さらに、極めて重要視されていました。とにかく一言で言える、シンプルなアイデアかどうかが重要です。藍染の企画も、「廃水を美容液にする」と一言。

ゴールド受賞の

デザインコンセプト

―デザインにコンセプトをどう落とし込んだんですか。

大きくふたつのコンセプトがあり、ひとつが古き良き「藍染らしさ」。日本人なら染めを重ねるほど藍色が濃くなっていくグラデーションなど、直感的にわかると思うんです。それを3つの構造に分かれた冊子で表しました。①伝統的な藍染についてのレクチャー ②AIZOMEという企業の新技術について ③それを用いて廃水を美容液にしている、というストーリーテリング。読み進めていくに連れて紙の色が濃くなっていくことで、藍染らしさを表現しました。

もうひとつのコンセプトは、色落ちしやすい藍染の欠点を克服した、AIZOMEの先端テクノロジー。小さな穴がたくさん開いているこのデザインは、超音波を用いて藍の色を布に吸着させる際に発生するマイクロバブルを表現しています。

―意味が形に落とし込まれているんですね。

外国の人からすれば、「藍染」に対する知識がゼロ。「AIZOME」を「アイゾーミー」と発音してしまうし、なんで藍色なのに廃水は緑なのかと疑問を持つし。「それは植物からできているので」というところからすべて説明しなくてはならない。まずは自分が藍染の文化を完ぺきに理解して、それを伝える伝道師にならなくてはいけないというプレッシャー、責任の重さを感じる仕事でした。

モテを極めるため、プロの芸人に

(あんまりモテなかったけど)

―谷脇さんはどんな子どもだったんですか?今社会的な問題に対する仕事、グローバルな仕事に取り組まれていますけど、そこにつながるようなことはあったんですか。

小さい頃から、とにかく女の子にモテてみたかったんです。でも小学校のときはかけっこが遅くてモテませんでした。中学校のときはおしゃれで顔のいい子がモテるけど、僕はそうでもない。高校になって頭がいい子もモテはじめますけど、頭もよくないぞと。勝ち筋がないわけですね。

ただ、全部を通して共通するのは、「おもしろいやつはモテる」ということ。そこを極めようと思って、プロの芸人になりました。

中学校時代はアメリカにいたのですが、唯一向こうでも見られた日本のお笑い番組『爆笑オンエアバトル』の録画を擦り切れるほど繰り返し見て。漫才をコピーし、独学でネタのつくり方を学んでいました。中3で日本に帰ってきたらクラスメートにお笑い好きがいたので、その子とコンビを組んでお笑いを始めて、高校のときに大会で準優勝。大学に入ってプロになってと、お笑い人生だったんです。

結果的に芸人の道は挫折したのですが、おもしろいCMを作る広告業界なら、お笑いの知識を活かせると思ったんですよね。だから、サステナブルの「サ」の字もなかった過去です。ただただ、モテたいという欲求のもと延々とお笑いをやっていました。

―プロになるまでやった! で、肝心な……モテましたか?

それが、あんまりモテないんですよね。芸人になるまでいっちゃうと、やりすぎなんです。「クラスのおもしろいやつ」くらいがちょうどよかったのに、「俺はガチでやってるから」と斜に構えちゃって。学校のカーストでいったら最下層でした。

博報堂に入れはしましたが、最初はプロモーション職としての配属で、CMをつくる部署ではなかったんですよ。おもしろCMをつくりたいのに。

そこで、コンペに挑戦して「おもしろいアイデア考えられますよ」と伝えることにしたんです。ところが結果が出るのが、CMコンペよりもヤングライオンズなどのアイデアコンペ系。そこに取り組む中で、自然と社会問題に向き合うことが増えて、今に至ります。

―お笑いのおもしろさと、アイデアのおもしろさはまた違うじゃないですか。いわゆる笑いを取るようなCM表現の道に進まなかったのはどうしてだろう。

お笑いとアイデアに共通するのは、「みんなが思っているけど言語化できなかった、その集合知のキワを突く」ことでウケるということ。双方、誰も知らないような突飛なところではなくて、みんなが思っていることのキワの先頭をいけば理解されるしウケると思うんです。そこが僕はおもしろいので、この仕事をしている気がします。

でも実は、入社面接で話したのは違うことなんです。僕はなんでも、好きだなと思うととことんやりたくなるんです。ケーキがすごく好きで、しかも「ケーキ好き」と言えばスイーツ好きの女性にモテそうと思い込んだことがありまして。

―(笑)

だから、高校に通いながらお菓子の専門学校にも2年間通ったんです。今もお菓子の道に興味があるし、お笑いにも興味があるし、いろいろできる業界はきっと広告だろうと。ひとつに決められないから、なんでもできそうな業界だと入りました。

―なんでも極めようとするところがありますね。

どれも極めるまでは行ってないのですが・・・笑 自分に自信がないからこそ、箔を付けたいのかもしれない。「プロでした」「専門学校卒業しました」とわかりやすく言いたい。実は実力とは関係ないんですけど、言える箔を付けたいという回路で常に生きてます。