なぜアートをやるのか

―そもそも科学者である池上先生が、様々なアート作品をつくっているのはなぜですか?

生命というのは本質的に怖いものじゃないですか。急に襲ってくるかもしれない。以前ロシアでテレビを観ていたら、生放送中に自分で飼っていたクマに人が急に襲われるというシーンを見たんですよ。あれは驚いた。僕がやっている生命の話というのは、それくらい乱暴で制御不能になり暴走するかもしれないものだと思っています。そういうことは生命の本質だけど、そうした暴走性を科学するのはむずかしい。でもそれが入らないと、生命の機能的なものでしかない。

生命をつくるということは、他者がコントロールできない部分をつくるということです。それを科学で表現することは難しいけど、アートだったらつくれるなと。それもあっていろいろやってきました。

例えばテオ・ヤンセンの『ビースト』ってご存知ですか、風の砂浜の上を自分で歩くプラスチックでできた櫓のような人工生命です。美しくも暴走しそうな佇まいを見せる。それと今年アルスエレクトロニカで見てきた『Nyloid』。コッドアクトという2人のスイス人兄弟の作品で、地上に設置された巻き上げ装置3つに支えられた1トンもあるケーブルがのたうち回る。Nyloidの予期せぬ暴れ方には恐怖を感じます。僕はこの2つの作品がとても好きなんです。

―『オルタ』はアートというより実験に近いようにも感じますが。

僕のアートは、どこかですべて実験的です。生命の表現としてのアートではあるけれども、自分がわからないことをやることで、そのシステムの持つ可能性がわかるようになりたい。だから表現を見せたいというより、自分の探求のためにですね。

『オルタ』の前に山口の情報芸術センター「YCAM」でアーティストの渋谷慶一郎さんたちと『filmachine』や、『Mind Time Machine』(MTM)という作品をつくりました。『filmachine』は3次元サウンドスケープをつくる音楽作品です。MTMは意識を持つマシーンとして3カ月間YCAMに置いたんです。春から夏に変わったり、日曜は人が多く来たり、雨の日には少なかったり、どんどん学習していくシステムはどう変化するのかという実験です。意識を持つというのはそういう変化の持続性なのじゃないか。すごくゆっくりした変化や、早い変化や、人が来るようなものを取り込んで何か学習し変化していくもの。『オルタ』にもそれと同じような学習システムが入っています。

2006年@YCAM(山口情報芸術センター)

その後、(transmediale.08, Tokyo Media Ambition 2014 ほか)

アーティスト 渋谷慶一郎氏とのコラボレーション

MTM [Mind Time Machine]

2010@YCAM(山口情報芸術センター)

インターネットは生命性を持つか

―お書きになった本の中で『生命のサンドウィッチ理論』はショッキングでした。簡単に言うと、「ライフゲーム」で言うグライダーみたいなエージェントが出てくる中間層があれば、生命性はどこでも生まれるんじゃないかと―。

ありがとうございます。人間の意識を説明するのに、一番下層にあたる原子や分子から説明するのって大変で、不可能かもしれない。意識を説明するのに原子や分子には必要な情報が途切れているようなところがある。意識である上層を説明するには、そうした上と下の層がクロスオーバーしている部分があるだろう。そのクロスオーバーしているところからでないと、人間性の層は説明できない。上にいくと説明原理として弱くなる。だから、そこを中間層と呼ぼうと。

―なるほど。で、それにぴったりで意識を持ちそうなのがインターネットだと。

2010年くらいまでは、人工のシステムで生命や意識をつくろうと思っていたじゃないですか。でも、考えてみると人工のシステムで一番複雑で成長しているのって、インターネットそのものなんです。これが生命にならないんだったら、何をつくってもダメじゃないかと。

―確かにそうですね。人間がつくり出したものの中で一番規模がでかい。

規模もでかくて、ガンガン情報が入っていて、画像情報を取り込むウェブカムは無数についてるし、ほかのセンサーももっといっぱい情報を取り込んでいるし、システムは絶え間なく更新されている。

例えばインドの田舎で誰かが画期的なAIシステムをつくって、それをインターネットにつなげたらあっという間に世界に浸透する可能性がありますよね。今はそういう世界なんです。ネットがつくっている世界というのは、マジョリティ、マイノリティというのを無効化する世界と同時に、誰かがつくった特異的なもの、シンギュラリティがつながった瞬間に広がって、世界が変わる。そういうことを孕んでいる。これを孕むシステムであるインターネットは生命性をも宿す。

―映画『her/世界でひとつの彼女』*** はご覧になりましたか。先生の予測に近い未来が描かれていますね。

OSがある日言い寄って来て…。

自分によくしてくれるので、そのOSに恋しちゃうんだけど、実はOSは同時に600人と付き合っていたという(笑)。その後が怖いですよ。だんだん人間と話すのがつまらなくなって、新しい言葉を開発してソフトウェア同士で話すようになっちゃう。ついには人間の前から姿を消してしまう。

―今後ああいうことが起こっても、おかしくない!

***映画『her/世界でひとつの彼女』は、2013年スパイク・ジョーンズ監督によるSF映画

CM制作者に向けて

―CMについてどう思われますか? 先生のアートは実験的ですが、広告は今、ネット動画の影響もあって一部にコンテンツ化する傾向も見られます。

最近だとペプシの『桃太郎』シリーズは好きですね。現代的に編集された桃太郎と鬼の話。最近はテレビを観なくなってしまったけど、桃太郎はウェブでも見られる。昔はテレビはもっと好きでしたよ。70年代80年代はテレビ全盛の時代でしたね。CMで覚えているのは西武百貨店、『おいしい生活』というコピーはおもしろかった。あれはコンテンツのアンチなんじゃないですか。コンテンツではなくてマテリアル性というか…。新編・桃太郎も、コンテンツの中のマテリアル性なんですが…。

CMはみんなの想像力を増幅すればいいのであって、コンテンツを見て満ち足りたらそれで終わっちゃう。CMの大事なところって、それを見たら頭に残って仕方ないとか、いろいろ考えちゃうということでは。アンドロイドも同じで、いかに人の想像力を喚起するかということが大事ですよ。そのために何が必要なのかは難しいですけどね。存在感があるとか、触った感じとか…。

「コンテンツベース」のロボットは、いわゆるジュースのしゃべる自動販売機みたいなもの。「これを買いなさい」と薦めてくる。AIにはこのタイプが多いですよね。一方で、何をしたらいいかわからないけど、とにかくそこにいて変な感じを与える存在が「反コンテンツベース」で、『オルタ』のようなものです。『オルタ』を初めて見に来た人が、動物園のシロクマみたいなものとして見に来るのか、ジャクソン・ポロックのアートようなものを期待して見に来るのかが重要だと思っていて。シロクマは現実のクマ的なクマ、ポロックはこちらの頭のなかにクマを想起するかもしれないもの、です。僕はジャクソン・ポロックのようなものを出しているつもりなんです。だからCMに関してもジャクソン・ポロックのようなものがいい…昔の西武百貨店とか。

―インスパイアされる、影響されるものじゃないと、ということですね。

―このまま技術が進むと、広告をつくっているクリエイティブディレクターやCMプランナーはいらなくなってしまうのでしょうか。

この間「デザイナーとアーティストのためにAIは何ができるか」というセッションに呼ばれて、そこで一緒になった『クリエイティブAI』という会社をつくったアレックスは、自律的AIなんて絶対だめだと言ってました。クリエティビティは人間にあるんであって、AIはあくまでもツールを提供するもの、主は人間だという考え方です。

一方、ケニス・スタンレーという人は、いまALIFEですごく話題になっているOpen Ended Evolution(果てのない進化)を、更新しようと頑張っています。あるモノができ上がったらそれで終わりじゃなくて、その次がやがて進化してくる。でまたそのうちに次が生まれちゃう。生命の進化もそうだったんじゃないかと思います。アメーバで留まるかと思ったら、単細胞から多細胞へ、多細胞から人間ができて言語ができて、技術が、と次々イノベーションの段階が出てくるようなメカニズム。進化するためには淘汰だけじゃなく多様性を生み出すことが大事で、divergenceとconvergenceと両方が大事だよと。

Rugged Time Scape 2009~ 2010@FOIL ギャラリー (東京)

写真家 新津保建秀氏とのコラボレーション

僕はもちろんケニスと同じような考えだけど、自分の経験だと人間のクリエイティブというのは、まじめにどれだけ余分なことをしていたかということが大事、ですよね。

回り道したなとその時は思っていても、実は後で効いてきたりということは、しょっちゅうありますよね。大学入ると中世の英文学とか、聞いたことのない哲学とか、なんでこんなことやらなきゃいけないんだ、と感じる。でも、それって無駄じゃないんですよ。後でいろんなところで効いてくる。逆にそこを最適化してすっ飛ばして、やりたいこと、役に立つことだけやっている人ってあんまりクリエイティブじゃないですよね。その意味で専門家ってあまり意味ないんじゃないか。ほかのことをどれくらい知っているかがあって、初めて評価できる。脳科学者の茂木健一郎さんと仲がいいのだけど、彼のすごいところはそういうところにある、横に穴をつくれる人だから。クリエイティビティって、バーンと新しいことを出すとか、そういうことではないじゃないですか。

―技術が進歩してクリエイティブの形が変わるかもしれないけど…

最適化のためのAIをつくっている以上は、脇道ができないから、AIにクリエイティビティを持たせるのは難しいんじゃないか。人間というのはどうしても横道に逸れちゃう。余分なことしたがるのが人間の本性なんだと思う。そういう意味ではすべての人間は、AIに対してすごくクリエイティブなものだと思います。

―逆に言うと、役に立たなさというものが人間に残された余地ということでしょうか。

そう思いますけどね、すごく。それくらいしか人間のいいところはない。

脇道と同じで、物理学をやっている人がただただ物理学の勉強しかしなかったら、外から見てたらつまらない。しかし物理学をやっている人が、ほかのことをやったとすると、そこにその物理学をやっていることで生まれる影が映ったりしますよね。そこにおもしろさが立ち上がる。広告の人だって、広告に写っているほかで考えていた何かの影こそが、広告をつくるから、そこが楽しかったりしませんか。広告のことだけ考えていたら、広告なんてつくれなくないですか?

―いい広告つくっている人は、ほかの分野にたくさんの引き出しを持っていることが多いです、意外と。

そうですよね、そうでなきゃできない。

―ありがとうございました。勉強になりました。

執筆協力:矢島 史

photo:佐藤 翔

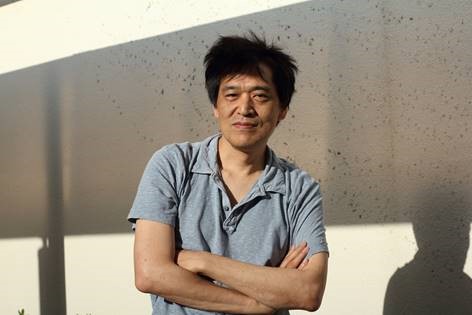

池上高志

1961年長野県生まれ。オランダ・ユトレヒト大学理論生物学招聘研究員などを経て、2008年から現職。理学博士。

複雑系と人工生命をテーマに研究を続けるかたわら、アートとサイエンスの領域をつなぐ活動も精力的に行う。音楽家・渋谷慶一郎氏とのプロジェクト『第三項音楽』や『MTM』をはじめ、活動は多岐にわたる。2016年に発表したメディアパフォーマンス 『Alter』(大阪大学石黒浩教授チームとのコラボレーション)で、第20回文科省メディア芸術祭アート部門 優秀賞を受賞。

著書に『複雑系の進化的シナリオ―生命の発展様式』(1997 共著)、『動きが生命をつくる―生命と意識への構成論的アプローチ』(2007)、『生命のサンドウィッチ理論』(2012)、『人間と機械のあいだ こころはどこにあるのか』(2016 共著)など。